8/12。世間様は火曜日らしい。

私は7時半に起床し、朝食を食べてからドライブへと繰り出した。天気予報では曇りのはずだったが、なぜか雨降りの一日であった。

目的地はホンダコレクションホール。なんというか、ホンダ乗りの聖地みたいな場所だと勝手に解釈している。 最後に行ったのは小学生のころ、実家がRGのステップワゴンに乗っているときのはずなので、実に10数年ぶりの来訪である。 そもそも、最後に行ったときはツインリンクもてぎの名称だったので、名称が変わってからは初めてだ。

ルートとしては東北道を延々北上し、真岡(もおかと読むらしい)ICで降りる。そこから30km弱下道を走り、モビリティリゾートもてぎに到着。 よくよく考えてみると、初めて(ちゃんとした)雨の中この車でドライブした気がする。結構怖い。心理的安全性がない。 盆の時期で混んでいるのも相まって、基本怖いのでゆっくり、左側を走る。

ちょうど昼過ぎに到着し、まずは腹ごしらえ。パドックの方にあるグランツーリスモカフェに行く。ここも昔からあったはずだが、来たのは初めてかもしれない。(ミーハーだな)

カレーが美味そうだったのでそれにしようかと思ったが、PPIの治療中(その割には好き勝手やっているが)のため無難にラーメンにする。(すごくどうでもいいけれど、折角ホンダ関連の施設なのだからカレーうどんやればいいのにと思った。)

入ったところにGT7の試遊スペースがあり、ロジクールの高いハンコン&レカロというe-sportsのリファレンス?仕様だったのでプレイングしたかったのだが、流石におこちゃまがメインの場所に、ただでさえソロで行っていて恥ずかしいので自重した。

飯を食べたところで主役、コレクションホールに行く。相変わらず立派な建物で、なんとなく神聖な場所であるような気がする。

入るといきなりホンダの歴代プロダクトとホンダジェット、そしてリング(これは昔来たときはなかったはず)がお出迎え。

(思いっきりボケてるけどこんな感じ。)

(思いっきりボケてるけどこんな感じ。)

改めて、単なる自動車メーカーではなく、四輪・二輪に航空機、そしてパワープロダクツ...とエンジンの力で人々の営みをよりよいものにしようという、(言うなれば)乗り物系コングロマリット企業なのだな、としみじみ思う。

さて、肝心の展示物は大きく分けて4章に分類されるらしい。創業期~1970年頃、1970~1985年頃、1985~2000年頃、2000年~の4つだ。

(書き始めたらキリがないので)各章毎にグッときた展示をピックアップ。

- 創業期~1970年頃

本田技研は本田宗一郎氏がWW2後に米軍が残していった発電機を自転車にくっつけて"パタパタ"を作ったのが始まり、というのは有名な話だが、(どういう背景だったか忘れたが)業績が危うくなり、存続の危機に瀕したことがあるらしい。

その時に、じゃあマン島TTレースに出ようや!となり、状況が好転し、今日のホンダにつながるわけだが、その時の宗一郎氏がマン島TT出場宣言した文書をピックアップ。

いやー、これは初めて見た。超貴重じゃないだろうか。(ホンモノかレプリカかはさておき)サイズ的には31.5インチのモニターくらいで、細かい字でびっしりと書かれている。そして字がとてもきれい。 個人的に漢気を感じた。出場を決定したこともそうだし、(タイプライターか何かで書けるものを)手書きで宣言したというところにモノづくりに対する想いを感じる。

- 1970~1985年頃

この時期のホンダは(僕にとっては馴染みがあまりないのだけれど)すごく熱気があり、本当に今のホンダの方針を決定付けた重要な時代だと(勝手に)感じている。 水冷の導入、アメリカのマスキー法対策として開発導入したCVCCエンジン、ウィリアムズホンダに代表されるF1などなど...

その中でも社会全体に大きな爪痕を残したという意味で、"Honda Electro Gyrocator"を。これは要はナビゲーションシステムなのだが、今見たくGPSを使わず(超端的に言えば)車両の進行方向と速度だけで自車位置を特定するというぶっ飛んだシステムである。 これも初めて見たかもしれない。昔から興味はあったのだが、ユニットのサイズ感に驚かされた。せいぜいお弁当箱くらいのセンサユニットと数インチのブラウン管(今の2dinカーナビくらいの大きさ?)ユニットで構成される非常に小さなもので、地図をブラウン管に挟んで使用したらしい。 挟んだ地図上に光点が表示され、それが自車位置を示すと。 うーん、商業的には成功しなかったのだろうが、今こうして車に乗ったらカーナビが付いているのは当たり前の時代を作り出したのは間違いなくこの子のおかげだろう。

- 1985~2000年頃

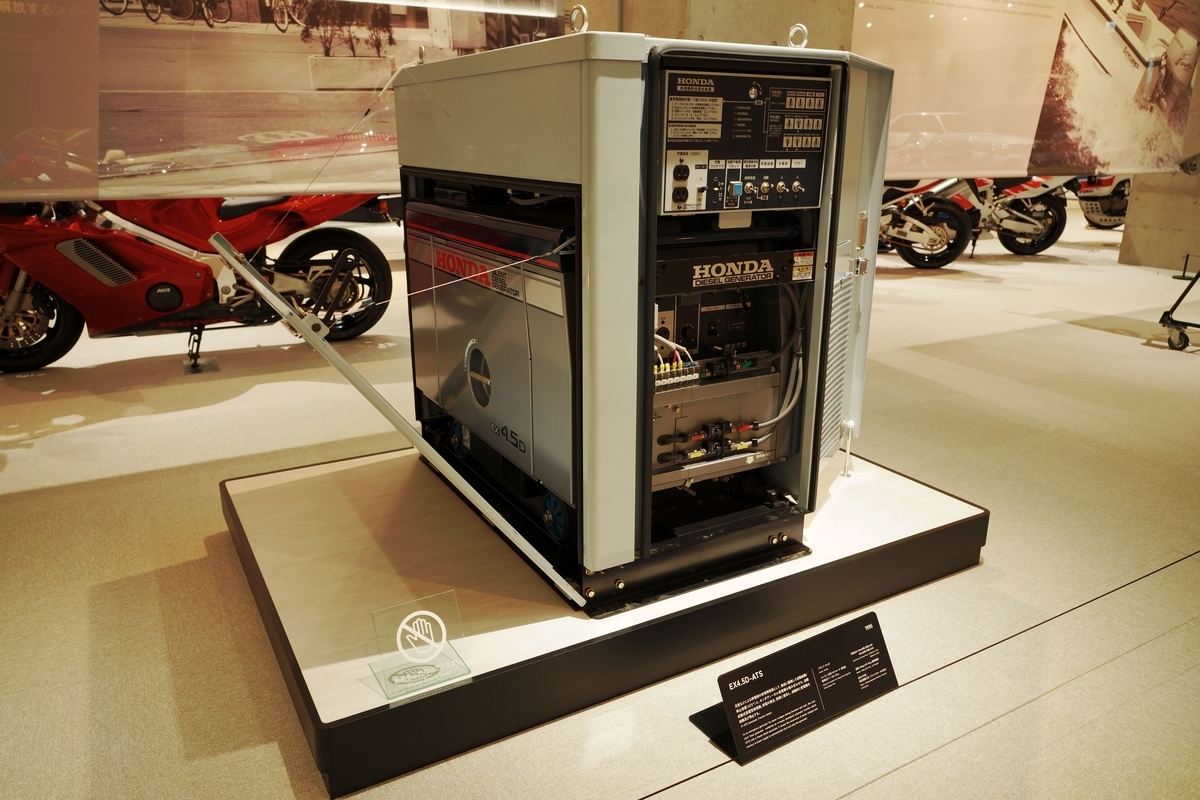

このくらいになるとすごく馴染みがある。スポーツカーならNSXにタイプRシリーズ、実際僕も愛用しているS2000は1999年デビューということでドンピシャだし、RVの先駆けをやったのもこの時期だ。 (二輪は疎いものであまり詳しくはないのだが、HYPER VTECのCB400SFが出たのもこのころのはずだ) 個人的に面白いなと思ったのがこのEX4.5D-ATS(と画像は張らないが発電機E2010)。要は発電機なのだが、個人的なイメージとしてせいぜいがビールケース位のハンディタイプの製品しかないと思っていたので、屋外用でかつ小規模な事業所で使えそうな発電機をやっていたのは知らなかった。

- 2000年~

この時代といえばやっぱりASIMO一択だろう。今はなきASIMO。(正確には車載向けOSだったかソフトウェア基盤の名称になっているらしいが)テレビでも開発秘話を見たことがあるし、ちょうど小学生くらいでコレクションホールに行ったときも動くASIMOはいたし、後はお台場の日本科学未来館でも見た記憶がある。懐かしい。

エンジニアの端くれとして飯を食わせてもらっている身分になって改めて観てみると、よく作ったなーとただただ畏怖の念を抱く。(どうでもいいけど量産前のE0、Pxで、特にE0はすごくPoC味を感じる。誤解を恐れずに言うなら"実験室レベル"?予算が付かないR&Dってこんな感じなんだろうな)

実際に人型ロボットが(ホンダから)市販されるのかどうかは知らないが、確実にこの研究で培った制御だったりの技術は他の事業でも活きているはずで、こういう草の根活動が許される組織に尊敬する。

- 番外編

ということで、前から見たかった、ようやくお目にかかれた車両も。

ホンダが4輪事業に参入するとき、軽自動車のT360と乗用車のS500を作ったのは有名な話だが、S500は実は軽自動車規格だったかもしれない、という話。 SPORTS 360という車両で、展示車はここ最近になって有志によって製作されたレプリカ。実際に見てみると、(レプリカの出来というわけではなく)凄くオモチャ感があるというか、多分それはサイズが要因なのだが、非常に寸詰まり感がある。また360ccのスポーツカーというのはやはり現実的ではないというか、グローバルのマーケットを考えたときには役不足だっただろう。でもこれが販売されていた世界線も気になる。

さて、全部見るのに約3時間かかった。一人でひどい写真を撮りながらでこれなので、車&機械オタクと行ったら丸一日つぶせそうだ。 いやしかし、久しぶりに訪問できてよかった。中々時間が取れないというか、何かきっかけがないと行きにくいので、丁度いいころ合いだった。

復路は往路以上にガチ降りで、そもそも高速に乗るまでの田舎道区間が非常に怖かった。Twitterでも書いたが、雨×山×FRは死ぬ。 そしてようやくたどり着いた高速は混沌を通り越して地獄絵図であった。北関東自動車道から東北道にアクセスするJCT(名前がわからん)が大渋滞していたのだが、自分の真横で思いっきりおかまを掘っているシーンを目撃してしまった。

いかんいかん!と気を引き締められたのは良いのだが、ただでさえ雨降りの夕方なのにライトを付けない輩、車間を詰めてくる輩、そもそも追い越し車線を一生走っている輩。もう二度とお盆の東北道(というか高速)は走らないと誓った。

さて、明日は疲れたので家でゴロゴロしよう。

(おまけ。展示車両のS2を舐めまわすように鑑賞した後にS2で帰る。贅沢すぎる...)